砸进10个亿还失手?大部分人还是没懂李安

今天是10月23日,

是李安的生日,

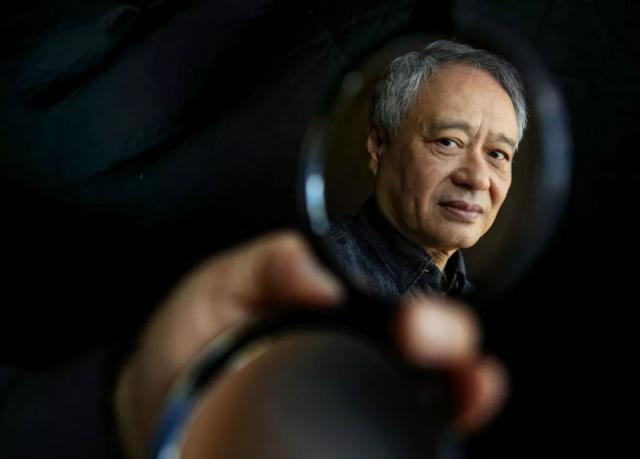

这位华人世界最受信任和尊敬的导演满65岁了。

刚刚过去的这个周末,

他的新片《双子杀手》上映。

是一部标准的类型片,口碑两极分化。

有人对“故事老套”感到失望,

但也有人惊艳于影片画面的营造,

“光线、灰尘、枪火、影子、水波”全都入戏。

影片采用了3D、4K、120帧的格式,

还首次用电脑特效做出一个人类角色当主演,

难度之高,好莱坞无人敢于尝试,

连詹姆斯·卡梅隆这样的技术狂魔也望尘莫及。

有人说这是电影从无声片到有声片、

从黑白片到彩色片发展到现在,

出现的第三次重大变革,

100年来,“电影是什么”的概念将有可能被彻底更新。

也有人抨击李安花10个亿做这场实验

是“误入歧途”、“走火入魔”,

呼吁他“回头是岸”,继续拍传统的24帧电影。

20世纪和21世纪相比,

李安选择站在21世纪这一边:

“我们已经进入了数码时代,

数码有自己的美感和语言。

现在还没有人致力于开发这种美感和语言,

我只能亲自上阵,

我真希望自己能再年轻20岁。”

我们面对面采访了李安导演:

“我知道我会被痛扁,

但总得有人先来,

我不介意在前面挡子弹,

后面的人从我身后冲向未来,

我希望那是一个美好的未来。”

撰文??? 石鸣

李安老了。

他坐在聚光灯下,微微垂着头。背板本来已经挺直,但是一边讲着话,他的腰一边渐渐弯了下去。他的脸上难得出现真正舒展的表情,微笑的时候也依旧皱着眉头,带着一种忧愁。窦文涛说他的脸笑起来跟哭一样,“应该是脸皮薄的人才会长成这样”。

他的好友、作家小野开玩笑说他像树懒,“行动、新陈代谢都非常缓慢,敌人给他开了一枪,他也不知道枪声是从哪边来,缓缓地转身看后面的时候,那个枪声已经响了非常久。”

他把自己放得很低很低,身上甚至有一种卑微感。在美国去给小儿子开家长会,没人认出李安,“除非你之前就知道他是谁,”另一个家长、一个百老汇的制作人说。

他36岁出道,46岁就拿了第一个奥斯卡奖,之后又两次打败斯皮尔伯格,成为奥斯卡最佳导演。他得过两个金球奖,两个BAFTA奖(相当于英国的“奥斯卡”),两个金熊奖,两个金狮奖,两次提名金棕榈,其他各种奖项和提名无数,在华语导演中无人能敌。

2012年,《少年派的奇幻漂流》让李安到达职业生涯的巅峰,之后,他似乎就开始走上另一条路。片子越拍越慢,以往一两年就拍完一部,现在要三到四年。好不容易拍出来,也是争议不断。

我们熟悉的那个李安仿佛离我们越来越远了,定睛一看,我们可能并不熟悉李安。

他最亲密的战友、制片人詹姆斯·沙姆斯(James Schamus)说,“如果你看李安,感觉他太过先锋、走火入魔,那就说明你并未真的了解他。他本来就是这样一个人,将来也不会改变。

?“拍片这么多年,

?能让我兴奋的东西已经不多”?

李安新片《双子杀手》即将上映的消息传来时,很多人很意外,李安为什么要接拍这个影片?

这是一个典型动作片,讲一个最强杀手想要金盆洗手,组织不允许,他被追杀,狼狈逃亡,最后发现这个比自己还厉害的杀手是自己年轻版的克隆人。

剧本上个世纪末就已经诞生,在好莱坞辗转了20年无人接手。据说拥有一定票房号召力的影星都不愿意在大银幕上和年轻版的自己对垒,担心这种比较会造成负面影响。编剧达伦·莱姆克眼看上映无望,转身去搞了美剧《迷失》。三、四年前《权力的游戏》编剧戴维·贝尼奥夫重写过一稿剧本,但找不到合适的导演。

“我不知道他们为什么要找我,”李安皱眉笑道,“可能是我有点名气吧,加上我各种类型的片子都试过。”

《双子杀手》一直搁浅,还有一个原因是技术。杀手和自己的克隆人需要同一个演员来扮演,用电脑特效来制作年龄差距。

“10到12年前,我们做了很多测试,结果非常糟糕,”制片人杰瑞·布洛克海默说,“直到三年前,我们看了一些当时在做的片子,发现技术已经非常接近。”

也是在那时,他们找到了李安。李安提出接拍的条件是要用3D、120帧来拍。他的上一部片子《比利·林恩的中场战事》也是3D、120帧,结果备受争议。

李安力邀制作方亲眼看一看“比利·林恩”的放映效果再定。所有人专程从洛杉矶飞去纽约,李安在自己的办公室里给他们放了一版高帧率的电影。“看完之后,他们说,我们同意。”

演员定了威尔·史密斯。“其实我们也没有太多选择余地,动作明星里面,既要能上阵再打,又要从二十年前一直红到现在,基本上就只有两个人:汤姆·克鲁斯和威尔·史密斯,”李安笑了,“汤姆·克鲁斯没有档期。”

李安和威尔·史密斯(摄影:Rozette Rago)

威尔·史密斯是李安的粉丝,他接到李安的电话时,还没有听清楚要他演什么就一口答应。“我说你先来看一看我要怎么拍,你如果吓着了,不愿意的话,回头还来得及。”

鉴于李安所使用的高新技术,威尔·史密斯面临的是前所未有的繁重的表演任务:每场戏他都需要演三遍,一遍是年老的自己,一遍是年轻的自己,还有一遍是给自己对戏的替身。

李安当然也需要每个镜头拍三遍,后期再合成。

“你选择走了一条最难的路,”杰瑞·布洛克海默说。他指的是李安坚持要用120帧来制作好莱坞有史以来第一个虚拟出来的人类主角。以前的电脑特效角色,都是怪物、外星人、动物,即便有过真人,也只是简单换脸,且镜头都不长。

人类对自己同类的辨识度,灵敏得惊人。特效做出来的数码角色只要有一点点不像真人,就会令人出戏。“如果是24帧的话,特效会简单很多,不必暴露那么多细节。现在等于是增加了5倍的困难。”

李安自己也没有把握能够成功。他从《绝地战警》里挑了一个场景,威尔·史密斯和马丁·劳伦斯坐在车里讲话,他把其中的一个镜头换掉了,画面里的威尔不是真人,而是数码合成的虚拟人。

电脑特效做出来的23岁的威尔·史密斯

“我们谁都没看出来哪里被换了,这给了我们很大的信心,”杰瑞·布洛克海默说,“我相信也给了李安很大的信心。”

真正开拍以后,李安发现自己每天都在犯错误。一天崩溃三次,拍了一年才大概摸索出来怎么达到自己想要的效果。

“年轻的时候以为自己经验不多,所以犯错多,老了就越来越会控制,完全不是那么回事。”

“好像年轻的时候怎么做都对(老了就没有这回事),所以其实导演想要长寿是很难的。”

“我不是王家卫那样的天才”

不拍片的时候,李安就住在纽约上州的家里。这是一栋两层小楼,四个卧室,没有电影放映室。后院没有游泳池这样的标配,而是养了鸡。

拍完《冰风暴》,李安买下了这栋房子。搬到这里之前,他们一家在邻近一个蓝领社区的一间小公寓里蜗居了11年。

这里靠近海边,风景宜人,是有名的度假区和富人区,李安家里却看不到什么海景。屋子后面有一大片沼泽地,连房产中介都瞧不上这栋“寒酸泥泞还卖恁贵的小木屋”,李安却一见钟情。

这符合他想要的低调而朴素的生活方式。拍了这么多年电影,他从来没有考虑过迁居洛杉矶,“我不想过那种好莱坞式的生活。”

李安把两个儿子都送去公立学校读书,“我们不是读私校的那种家庭。”踏实、正常的家庭生活——这是他和他太太想要的,也符合他父亲的意愿。

李安是家里的长子,因为从事了拍电影这一行,和父亲拉锯多年。他的父亲秉承正统的儒家士大夫的观念,并不认为电影是艺术,而是娱人耳目的“下九流”,做电影的人像戏子,“行为不太规矩,不是那么正经”。

《喜宴》得金熊奖,《卧虎藏龙》得奥斯卡最佳外语片,都没有让他父亲满意。“我想我慢慢得到他的尊重,(是因为)我看起来除了拍戏,我回家还是过我很正常的生活。我想这个比我在电影上的成绩,是更能让他接受的一点。也不容易,那么干了三四十年。”

年轻时的李安在舞台上演戏

李安说自己小时候是“人们见到过的最精神恍惚的小孩”,“我总是心不在焉,注意力不集中,胡思乱想,谈话的时候、看书的时候,我的心思一不小心就飞走了。”

高考的时候李安没有考上大学,去了艺专。毕业后去美国留学,学了电影。他的铁哥们儿、作家舒国治回忆,有出息的人出国都是去念政治系、法律系,“走马英九的路”,“只有考得很差的人才走(电影)这条路,比如李安。”

上个世纪八、九十年代,李安在纽约华人圈里被认为是“最没有才气的人”。开起派对,人人都妙语如珠,唯有他很沉默。“三分之二的朋友圈都跟他重叠”的陈文茜回忆他“不擅长言辞,就用他纯洁的眼睛看着大家,大家就觉得他是一个nice的人,是个可爱的好友”,但是“没有才气”。

李安毕业照

制片人詹姆斯·沙姆斯回忆和李安的第一次见面,李安向他推销《推手》。“这种推销都是有一个套路的,一般都是5到15分钟。好莱坞的标准做法是西装笔挺,站着讲。”结果李安坐下来,拉拉杂杂讲了一个小时。

“那是我听过的最糟糕、最乏味、最混乱的一次推销,听完之后我就跟他说,老天,难怪你过去六年都找不到工作!”

成名以后,李安回忆起来也笑:“舒国治以前看我,说我不是很有出息。但他觉得,从我太太那个样子可以印证说,我应该还有一点料,不然像我太太这么棒的女人,怎么会跟我结婚。”

李安在《制造伍德斯托克音乐节》片场

《制造伍德斯托克音乐节》剧照

拍《制造伍德斯托克音乐节》,演员乔纳森·格罗夫发现李安的秘密主要在于勤奋。“我第一次见到他,他就在桌上扔下一个巨大的、四英寸厚、三个铁环装订的文件夹:砰!他说,你准备好你的功课了吗?这还只是开始。”

格罗夫饰演的只是片中的一个小配角,也得看一打参考书,听李安给他准备的一堆CD,以及观看15部相关电影。

拍“少年派”前,李安先花了一年,把在大海上漂流的戏份做成了一个七十分钟长的动画片。“全部视觉化,每一个镜头都做出来流动,有音乐有表演”,等于片子还没有开拍就已经先演练过一遍。

“我也很想学王家卫那样干一些很酷的事,”李安开玩笑道,“比如完全没有剧本,就出去和大明星一起拍戏。今天心情不好,不想拍就不拍。拍上几个月、几年,然后说推倒重来就重来。把一些很漂亮的画面组接在一起,配上梦呓一般的对白、优美的音乐,就成了一部成功的电影。主演离组出走不想拍了,就换个演员,重新编个结局。”

“我相信世界上有天才。我们这辈里面比如王家卫,他真的是很天才。我是算努力型的,我不笨了,但我不算天才。我觉得还有一些差别,我自己有自知之明。”

?“我想在拍下一部华语片前多做些准备”?

李安把人生中印象最早的一个画面,放进了《卧虎藏龙》:月光下李慕白和俞秀莲谈论玉娇龙。

“我记得我一两岁的时候发高烧,我母亲抱着我找我父亲,很焦急地问他该怎么办,光从头顶上照下来,她吓坏了。后来大人告诉我当时我一岁半。”

按说那么小的小孩不应该有记忆。“不知道为什么,我就是记得这一幕,所以把它放在了同样的月光下,同样的庭院里。”

《卧虎藏龙》剧照

28年来,李安拍了14部电影,其中9部英语片,5部华语片。刨去最早起步的三部,后面的11部电影里,只有2部华语片,不到他拍片量的五分之一。

每次拍完华语片,李安都大崩溃。《卧虎藏龙》之后拍《绿巨人》,他本以为已经甩掉的父子议题,又重新回来缠绕折磨自己,拍完差点提前退休。

“我被吓坏了,也许是因为太暴力了,这是唯一成为我噩梦的电影,我把它看成一部恐怖片。”

《绿巨人》剧照

《色,戒》之后,他病了一个月,天天晚上失眠,人前常常控制不住地想哭。“李安爱哭”的印象也是这个时候形成的,他的弟弟李岗说,电影拍完了,制片人隔着车窗跟李安告别,结果李安上半身探出车窗,和制片人抱头痛哭。

“我调动了我极度个人的内在经验和感受,之前连我自己都没有意识到这些。”

他把《色,戒》形容为压垮他的“最后一根稻草”。为了自救,他下一部拍了《制造伍德斯托克音乐节》,片场里他插科打诨、放飞自我的程度让所有人都大跌眼镜,“我不能再拍悲剧了,我想拍一部轻松一点的喜剧片。”

《色,戒》剧照

心理上做准备之外,技术上也需要做准备。他因此坚持留在美国拍片。

陈文茜认为,李安如果一直在台湾,“他顶多拍得出《推手》这种片子,《Life of Pi》他绝对拍不出来,甚至连(能否)拍出《喜宴》我都很怀疑。”

李安自己也承认,“像‘少年派’里面的那些画面,刚上手头几年不会想到那些画面”,“视觉上怎么样让它更醒目,更能够有表达力,这是比较后天的学习。”

《少年派的奇幻漂流》剧照

最早的“父亲三部曲”,他拍的主要就是演员对话和表演,“我们这一代人是看着通俗剧长大的,对怎么通过台词推进剧情这一套非常熟悉。但是这其实是非常戏剧的方式,不是电影的方式。”

《理智与情感》是李安第一次拍英语片。“那个时候,我才开始有意识地运用镜头构图,才出现了后来别人把我认定为中国导演、东方导演的那些特质。”

《理智与情感》剧照

后来,他都是从一个画面去生发出一部电影。《冰风暴》,是邻居家男孩被电死之后,尸体缓缓在冰封的透明世界里滑下路面。

《卧虎藏龙》,是玉娇龙最后纵身一跃跳下悬崖。

《断背山》,则是恩尼斯抚摸去世的恋人留下的那件衬衫。

“我在拍片时做的所有事情,就是要把这个画面最初带给我的冲击感尽力烘托和呈现出来。”

《断背山》剧照

“他有几部比较不成功的电影,叫好,不一定叫座。但其实他拍那些电影,是有目的。”徐立功说,“比如拍《与魔鬼共骑》,这是因为接下来要拍《卧虎藏龙》。他先要去习惯那些和骑马有关的东西,他都希望掌握到。他真的是这样一个人。做每件事,一定有他的想法,他才去做。”

《比利·林恩的中场战事》之后李安接受采访,问他为什么不拍华语片,李安回答说希望在拍华语片之前,能再拍一部西片锻炼自己。

史上最节俭的3D电影实验

电视是30帧,游戏是60帧,人眼能看到八九百帧,电影按照一百年前的传统还是每秒24帧,但拍过3D电影的导演都知道,“24帧根本不够用。”

詹姆斯·卡梅隆的《阿凡达》试图提高帧数,迫于市场接受度而作罢。彼得·杰克逊的《霍比特人》首次提高到48帧,恶评如潮,被认为拍得“不像电影”。

李安从“比利·林恩”开始,一口气把电影的格式提到120帧,剪辑的时候甚至没有可以播放素材的放映机,只能借用美国军方训练飞行员的投影仪。放映的时候,全球只有五家影院能够按120帧的帧率播放。

李安在《双子杀手》片场

在《双子杀手》的片场,3D摄影机都是从德国特别定制的,一台摄影机价值10万美金。因为拍摄技术堪称史上最难,一天只能拍8到10个镜头,有的时候甚至一天只能拍两个镜头,“这对动作片来说真的是少得不能再少了”,“迈克尔·贝一天拍的镜头是40到50个”。

猜猜李安这两部3D电影的成本是多少?参考一下,“少年派”花了1.2亿美金,《阿凡达》花了3亿美金,而这两部片子都没有使用120帧技术。

《比利·林恩的中场战事》一开始公布的预算是4800万美金,最后成本核算是4000万美金。?

“比利·林恩”的拍摄现场

《双子杀手》目前公布的预算是1.38亿美金。然而,这个片子定档2002年暑期档时,预算已经达到1亿美金。18年前,李安拍《绿巨人》,也花掉了1.2个亿。

为了票房吸引力,《双子杀手》还请了威尔·史密斯这样的大明星做主演(《绿巨人》没有请明星),片酬就是一大笔开销。而电脑特效制作出来的数码人,是500个人辛勤劳动了一年的结果,算成本“比威尔还要再贵上两三倍”。

可以说,李安非常谨慎、量入为出地做着他的电影实验。“我们的电影造价很昂贵,但我们其实是像穷学生一样在拍电影。”

能不拍的镜头都不拍,拍的镜头都是后期要用的镜头。必须严格遵守拍摄周期,否则每多出来的一天都是巨额支出。

一边拍还要一边摸索电影语言,3D电影和2D电影的拍法完全不同。一开始,李安都不知道应该把自己的摄影机往哪儿摆。取景、打光、调焦、表演、镜头运动、后期剪辑,全都变了,他等于要从零开始搞基础建设。

拍《双子杀手》,一个镜头后面有二三十根电线,李安一边拍,工作人员一边改进,拍到最后,一个镜头后面的电线只有七根。

“其实我是技术白痴。”到今天他仍旧不太会用电脑和iPad。拍摄现场遇到技术问题,他可以和工作人员一起解决,但是转头就把技术原理忘得干干净净。

他本来是想对技术“坐享其成”的。“《阿凡达》、《雨果》,一年之后是‘少年派’,大家对3D一下子很感兴趣,我还很高兴,再后来是《地心引力》,再后来……还有什么?再没有了。”李安喟叹。

已经十年了,3D在电影界仍旧只被看成是一个噱头。“没人真的关心这项技术的潜力,我只好自己一步步来。这很孤独,还要被人抨击。在电影界你想革新就是等于是跟电影100年来的传统过不去。也许再过100年,3D这项新技术终将被接受,但是我岁数大了,等不起了。”

李安曾经和马丁·斯科塞斯聊起电影技术。后者的大作《爱尔兰人》11月即将上映,里面也用到了电脑特效,让老龄的阿尔·帕西诺、罗伯特·德·尼罗返老还童。

“斯科塞斯跟我说,1970年代和现在的评论气氛很不同。那个时候,人们会拿你做事的目标来衡量你做事的结果,评判标准是客观上它应该怎样,而不是主观上评论者自己想要看到什么。”李安补充道,“但是,我也就是说说而已,我不是说对批评我的人有什么微词。”

李安和马丁·斯科塞斯

最早接触3D、120帧技术时,李安就曾经断言,2D更适合拍动作片,3D更适合拍剧情片。这是在和观众认为“3D适合大场面”的惯性思维唱反调。

“比利·林恩”票房失利后,类型片《双子杀手》是妥协,“目前我还要找借口,才有机会研究3D技术。”

但是他坚信,“电影是什么”的概念已经改变了。“蒙太奇和拼贴不再重要,3D电影更需要考虑的是摄影机的位置和移动方式。”长镜头和固定镜头将变得越来越重要,效果也越来越有趣。

他仍然希望,未来有一天,他能够用3D、120帧拍反映日常生活的剧情片,“那将是对人类情感微妙之处的极好表现。”

到那个时候,120帧才是电影的正常帧率。他说,我们今天看的24帧,应该被叫做”低帧率“电影。

《比利·林恩的中场战事》剧照

“我永远在成长”

《双子杀手》中,杀手说自己想退休,想弥补把性命挂在刀尖上过了半辈子的遗憾。老领导问是什么遗憾,“你想当医生?当律师?”

“我想娶妻生子,过上家庭生活。”

这是最打动李安的一个议题。“一个人面对年轻时的自己,一生所有的后悔、惆怅,到我这个年纪,会回顾一下,如果再过一遍会有什么不同的想法?”

他自己的遗憾是,“年轻时做了太多梦,人就比较忽悠,浪费了很多宝贵的时间,不够勤奋。”

“有机会的话,我想对自己说不要做那么多梦,多振作一点。还有就是不要那么内向,对朋友、工作人员、家人能够有更好的交流跟付出。”

李安与《双子杀手》团队

很多导演拍片,都有自己的固定班底,这既是创作习惯,也是人情考量。李安不是,他几乎每部片子都要换摄影师。

“你和别人合作,碰撞出火花,可是火花的持续时间有限。然后你就需要换人才有新鲜感。对于艺术家来说这么做是健康的,但是对于朋友而言有的时候就很伤人。”

他唯一不换的是他的剪辑师蒂姆·史奎亚斯(Tim Squyres)。迄今为止他拍了14部片子,除了《断背山》,全部都是蒂姆担任剪辑。

《断背山》没有找蒂姆,是因为《绿巨人》拍伤了以后,他跟蒂姆说要休息起码一年。结果才休了三个月他就“受不了了”,蒂姆此时已经接了别的片子。

“他看到(《断背山》)初剪时,气死了,差点跑去撞墙。最惨的是后来得奖(此片横扫了当年的奥斯卡并获金狮奖、金球奖等多个奖项),一直有人打(电话)去恭喜他。”

李安和詹姆斯·沙姆斯

“我生活里面的朋友很多,但对我影响最深的是詹姆斯(James Schamus)。我的作品从开始想象、到研究、到拍片,都有他的帮助。很多剧本是他帮我写的,他后来还帮我卖片子。我有三部片子的老板就是他。在我的职业发展里面,他是照顾我的那一个。”

然而,从“少年派”开始,他主动离开了詹姆斯·沙姆斯的保驾护航。出道以来,这是两人第一次没有合作拍片。

“我要尝试那种孤独,我才能成长,才能够到达太平洋彼岸,才能由一个男孩变成一个男人。”

不是所有人都能忍受这种成长的孤独,《双子杀手》的结尾因此而修改。“对我来说,父子三人对峙,把那个坏人杀了以后这个影片就结束了,这样可能比较抑郁一点。”

“试映的时候美国观众不太适应,觉得怎么事情讲完就各走各路了,年长的怎么都没有帮助和照顾年轻的,没有关心他,觉得非常不满足。”

李安给片子添加了大团圆的结局,让年长者对年轻者多了几句谆谆教导,诸如“走弯路也是人生的一部分”,“你好好的,我也好好的”。

“都是为人父母的常谈”,“李淳(李安的小儿子)看了的话,猜想他会说,都是爸爸平时和我讲的。”

摄影:Erika Schultz

李安最好的作品是下一部吗?他坦承自己也不知道。“大家常常忽略,拍电影其实是个体力活儿。体力、活力、创造力这些词都和青春挂钩。我已经65岁了!”

“我努力刺激自己求变求新。进入老年了,我还是要成长。”

电影也需要成长。他不喜欢把电影叫做“film”,“太严肃”,“我喜欢把电影叫做‘movie’,有童心在里面。”

他不相信电影已死。“我相信我们才刚刚开始,不是说到1960年就到头了。这之后又会有另外一个东西、再另外一个东西。”

“我相信剧场这种事情永远会存在,一群人在一个黑屋子里体会,假装有一个什么故事,然后戏假情真。”

“我这种人可能生来就是要拍电影,我也认命了,我就是要干到做不动、或者没有人要看为止。”

-2.jpg)