薛典:丝尽化蝶 (怀念我的父母 薛传懿、何克)

我的父亲薛传懿,母亲何克,都是在法国深造的歌唱家。在赴法国求学以前,父亲已经在西南美专和广东省艺专任声乐教授。母亲则在湖北教育学院教音乐。到了抗战期间,父亲在重庆大学任声乐老师;母亲在中央政治大学教音乐。

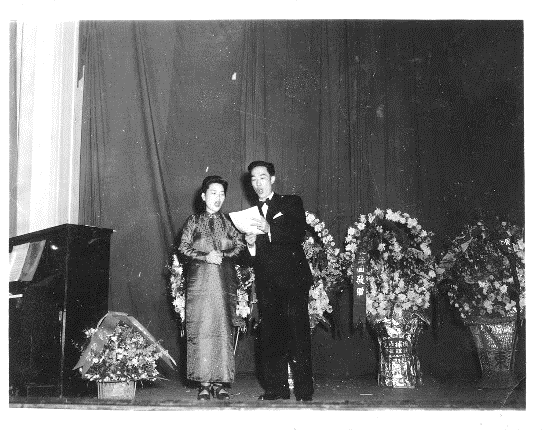

父母亲在重庆相识,并且结婚。1945年,父母亲在沙坪坝重庆大学的礼堂举行了他们第一次的独唱重唱音乐会。

抗战结束后,父母亲希望在声乐方面进一步的提高,就计划去法国巴黎深造。

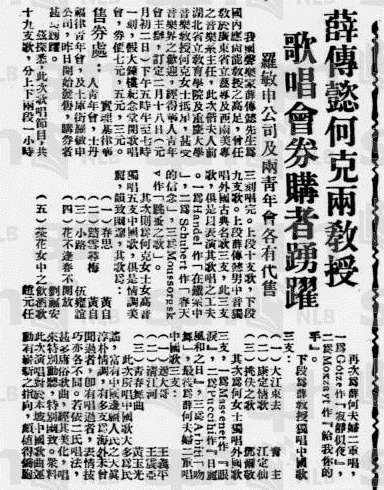

因为手中没有足够的经费,父亲开始有些犹豫。在母亲的坚持和鼓励下,他们就一边学法语,一边教学,一边开音乐会筹备经费。两年间,他们从南京唱到上海、广州、香港等地。

然后父母亲带着姐姐和哥哥出国,到越南西贡(今胡志明市),又从越南西贡到东南亚一带举行独唱重唱演唱会。他们的足迹遍布越南的河内、西贡,以及新加坡、曼谷、吉隆玻、以保、槟榔屿、孟买、金边、卡拉奇。

在越南西贡时,父母亲也曾为法国唱片公司Pathe和华侨唱片公司录制了七张中国歌曲的唱片。

苦读有成

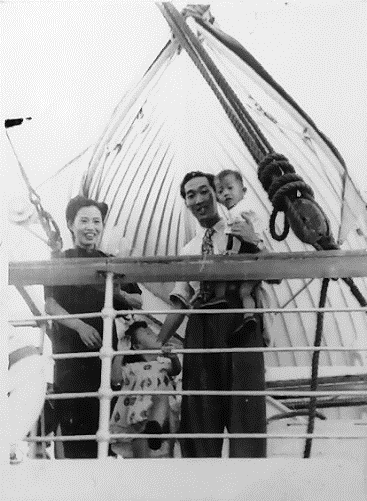

父母在东南亚开音乐会筹到一笔钱以后,1950年带着我的姐姐和哥哥从越南西贡乘船去巴黎。

到巴黎以后,他们就马上报考了巴黎最高音乐学府巴黎音乐院(Conservatoire National de Musique)。

巴黎音乐院是以学生水准分班的,经过考试,父母亲直接进了声乐高级班,跟随著名的法国派的艺术歌唱家庞崔拉先生(Charles Panzéra)学习。庞崔拉先生非常喜爱父母亲的歌唱,在上课时常常对父母亲赞不绝口。很多音乐院的学生在父母亲上课时,都会挤在门外聆听。

令父母亲想不到的是,他们回国以后,有个捷克乐团到重庆演出。在重庆市歌舞剧团的欢迎仪式上,父母亲演唱了歌曲。在母亲演唱以后,一位捷克乐团的大提琴家竟然上台对母亲跪下。他激动地说,他也是巴黎音乐院的学生,他当年也在门外聆听庞崔拉先生给父母上课。他在欢迎仪式上听到了母亲的歌声,认出就是当年他所听到的歌声。他深深为我母亲的歌声折服。他说,他很崇拜我的父母。

1951年,父母亲通过了巴黎音乐院年终考试,进入了毕业班学习。

1952年,父亲参加了音乐院为亚洲学生举办的一个奖学金比赛,以优异的成绩获得第一名。父亲得到了这个奖学金,暂时解决了学习和生活的经费问题。

1952年,父母亲通过了毕业考试,取得了巴黎音乐院(Conservatoire National de Musique)的毕业文凭。

1952年,父母亲通过了毕业考试,取得了巴黎音乐院(Conservatoire National de Musique)的毕业文凭。

薛传懿 巴黎音乐学院文凭 何克 巴黎音乐学院文凭

声乐(考试)得到评语:很好 声乐(考试)得到评语:良好

巴黎国立音乐学院外国留学生特别组 巴黎国立音乐学院外国留学生特别组

巴黎,1952年6月30日 巴黎,1952年6月30日

音乐学院校长 音乐学院校长

(签字) (签字)

(法国)国家教育部 国家音乐学院

1952年7月9日奖金颁布

新闻发布代表以陪审团的名义宣布1952年5月13日比赛,

第一奖励助学金奖授予1926年7月27日出生于中国广东省的

薛传懿(Shue Tchen)先生。

国家音乐学院学生

副校长,评委会秘书 国家音乐学院院长颁发

(签名) (签名)

锦上添花

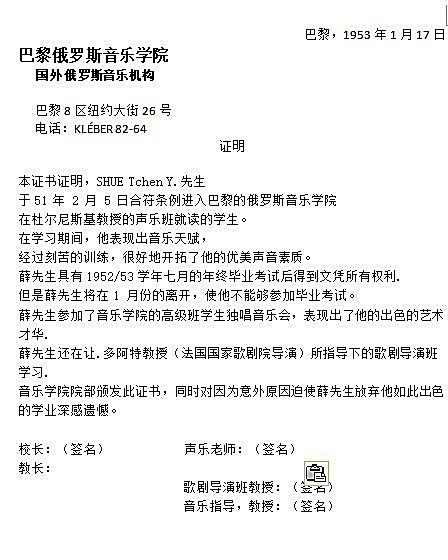

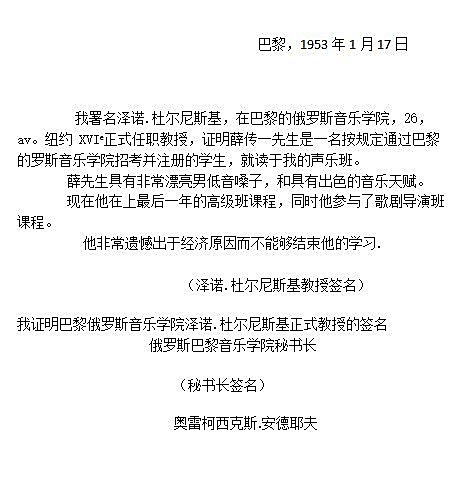

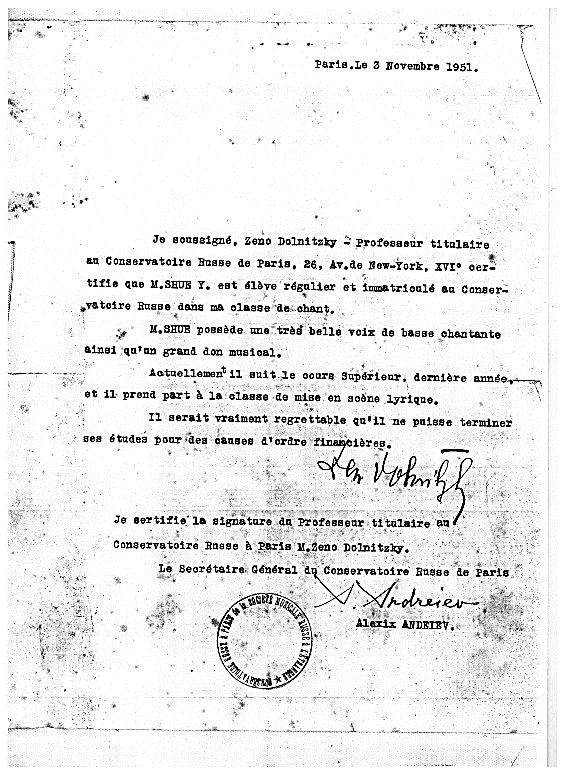

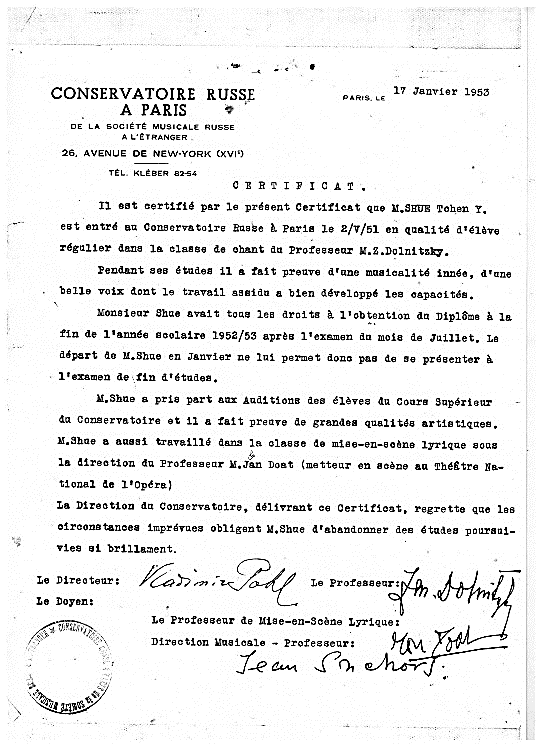

父母在巴黎音乐院学习的时候,同时又考进了在塞纳河边的一所巴黎俄罗斯音乐院,跟随义大利米兰歌剧院(Milan)首席男中音演员泽诺.杜尔尼斯基大师(Zeno Dolnitzky)学习。

据说,泽诺.杜尔尼斯基大师(Zeno Dolnitzky)在当时的歌剧界非常有名。他在演出歌剧的时候,即使是演个配角,名字还是放在演员名单的第一位。

父母说,泽诺.杜尔尼斯基大师(Zeno Dolnitzky)是对父母亲在声乐上有最大的帮助的老师。泽诺.杜尔尼斯基大师(Zeno Dolnitzky)非常喜欢我的父母,父母也是他名下的高材生。在学习期间,泽诺.杜尔尼斯基大师(Zeno Dolnitzky),经常会邀请很多当时在巴黎的歌唱家来聆听父母的音乐会。

俄罗斯音乐院是很重视舞台表演,让学生全面发展的学校。父亲除了学习声乐以外,还在法国国家歌剧院(metteur en scène du Théatre national de l’Opéra)的著名导演,让.多阿特教授(Jan Doat)的歌剧导演班学习。

父亲说,歌剧导演班经常组织学生到博物馆去看人体雕塑造型和绘画,从中得到人体精神状态、情感等和眼神与形体的关系。父亲在这方面有极高的修为,让.多阿特教授(Jan Doat)很喜欢我父亲。他称赞父亲的表演非常细腻、精确。他说:“东方人的表演是极为细腻的。” 遇到他有事不能上课的时候,就让我父亲替他代课。

而母亲在巴黎学习期间,已经在亚娜(Iana)剧院演出了义大利作曲家普契尼的歌剧“蝴蝶夫人”,一位英国著名男高音专程从英国乘飞机到巴黎听我母亲的“蝴蝶夫人”的演唱。后来他提出,希望能和我母亲一起去世界巡回演出“蝴蝶夫人”。母亲考虑到要照顾我们三个孩子,只有婉言谢绝。

赤子之心

父母在巴黎求学期间生活非常艰苦。他们常常去面包店买隔夜的廉价面包吃,想吃肉的时候,会去屠宰场拿当地人不要的牲畜内脏。当时是什么便宜就吃什么。

刚到巴黎不久,我就出生了。那时候,母亲上课,父亲就带孩子;父亲上课,母亲就带孩子。如果两人实在都抽不出空,有时会请隔壁的本地人太太暂时照顾我们一阵子。

那时,父母亲还常常要开音乐会,或者听音乐会。有一次父母晚上要去听音乐会。他们就一早安排我们三个孩子睡觉,然后关上灯出门。他们在回家的路上突然看到家里有灯光,还以为家里出了什么事情,就赶快往家里跑。进门以后,看见我们三个孩子挤在父母亲的大床上睡着了。原来是我晚上醒了,哭起来。姐姐就把我和哥哥抱上父母大床,三个人挤在一起睡。父母亲见到我们没事,才松了一口气。

在巴黎留学期间,父母亲不但努力学习,同时也活跃在法国的中国学生会。

父亲为学生会的演出排练合唱。

父亲也是体育好手,任何球类运动他都喜欢。他参加的中国学生篮球队,在巴黎的国际学生篮球比赛中获得冠军,得到奖项。

父亲排练合唱 国际学生篮球比赛冠军颁奖

父母亲曾经被聘请为中国代表,在国际场合演唱中国民歌,传扬中国文化,还组织和参加中国学生会的演出,宣传新中国的建设,创作轻歌剧“真正的爱情”。

父亲持绣球舞狮

父亲演渔翁 妈妈和姐姐也参加了演出

父母身在法国,一直思念着祖国,每当他们读到有关新中国的消息报导,都会激动得泪流满面,夜不能寐。

新中国需要建设人才,号召留学生回国。留法学生纷纷响应。父母亲也计划,等到再取得了俄国音乐院的文凭,就回国。

那时中国和法国没有建交,父母就通过瑞士的一个中国机构联系了中央音乐学院,希望回国后可以去任教。1952年底,文化部为了迎接父母亲回国,汇出了我们全家人回国的旅费。

1953年初,在俄罗斯音乐院的毕业考试前,泽诺.杜尔尼斯基大师(Zeno Dolnitzky)非常高兴地对父母亲说,他将邀请巴黎最好的声乐教师庞崔拉先生(Charles Panzéra)做他们的毕业考试评判。他不知道,庞崔拉先生(Charles Panzéra)就是父母亲在巴黎音乐院(Conservatoire National de Musique)的老师!

父母听到这个消息以后,非常为难。他们实在不想让两位老师知道,他们同时在跟随两个老师学习。于是决定以“因经济原因和要回国”为理由,不能参加俄罗斯音乐院的毕业考试。父母的这个决定使得泽诺.杜尔尼斯基大师(Zeno Dolnitzky)教授和让.多阿特教授(Jan Doat)教授惋惜不已。后来,俄国音乐院认为,我的父母亲已经具有应有的艺术水准,就破例为他们出了学历证明。(可惜的是,母亲的学历证明遗失了)

临分手前,泽诺.杜尔尼斯基大师(Zeno Dolnitzky)很舍不得父母亲这两位高材生。他还谆谆嘱咐说,他非常想到中国教学,希望父母有机会介绍他到中国去。

1953年,父母亲带着他们在法国留学的优异成绩,带着我的哥哥姐姐和在法国出生还没满三岁的我,怀着满腔的热情回国。临行前,他们还在法国买了两大箱歌剧总谱和乐谱,盼望着回国以后,为中国音乐做一番事业,为中国的声乐贡献一份力量。

艺高招嫉

父母回到祖国。中央音乐学院和中央广播事业局都抢着希望父母去那里工作。经文化部副部长周扬指示,同年四月,父母亲去了当时在天津的中央音乐学院任教。

按照规定,父母亲到中央音乐学院以后要做汇报演出。一天,有人听到父母亲的汇报音乐会的排练,当时脸色一沉,就离开了。结果,汇报演出就以工作太忙为理由取消了。

从此以后,父母亲的教学工作就开始不顺利起来。他们总是被分到不很优秀的学生。有苏联专家到中央音乐学院教课。因为声乐流派的不同,父母被说成是反对苏联专家,差点定为居心不良的政治问题。

1955年,中国开始肃反运动,清查反革命、汉奸、特务。父母亲都受到冲击和调查。

姐姐回忆说:“记得在我很小的时候,还是在天津中央音乐学院,有一天我站在父亲的身旁,突然父亲阴沉着脸,举起他的右手,狠狠地打向窗台。我真的给吓坏了,不知发生了什么事。母亲急忙过来把我抱开了。父亲的这一击,使他的右手小指骨折了”。

同时,曾经在中央音乐学院院子里与我们一起玩的小朋友,也都拒绝和我们玩。

后来才知道,是有人诬告父亲,要把父亲定成历史反革命。如果成功,父亲就会被清除出中央音乐学院,在事业上被彻底毁灭。

这时,中央音乐院的夏之秋先生不顾自己的安危,挺身而出,澄清事实。

后来经过调查,父亲被定为只是“一般历史问题”。

经过这件事,父母亲深深感受到高层的嫉妒和心机。他们不知道以后还会发生甚么事情。父母亲觉得,他们已经不适合在中央音乐学院继续留下。既然不可以在中央音乐学院教唱,父母亲还有一条路可以走,就是舞台演出。因为他们就是靠着举办独唱重唱音乐会,成功去巴黎求学的。于是,父母亲就以“希望有更多上台演出机会”为理由,请求离开中央音乐学院,去其他演出团体。这个消息一传出,当时的北京战友文工团、北京师范学院和中央歌剧院都希望父母亲去。他们还提出,不能由一个单位独占两个人。但是我父母亲不愿意分开两个不同的单位。因为他们希望以后还要继续举办独唱重唱音乐会。

当时,在重庆组建三年的西南人民艺术剧院歌舞剧团团长马惠文先生,在中央音乐学院进修。是他在负责管理中央音乐学院肃反运动的资料。马惠文先生看过父母亲的资料以后,觉得西南人民艺术剧院非常需要父母亲这样的人才,于是就动员父母亲说,如果他们能到重庆去工作,他们所有的要求都可以答应,无论是二人开演唱会,排演歌剧等等都可以。这个条件非常吸引父母亲。再加上抗战期间父母亲都在重庆住过,对重庆也很熟悉。于是父母亲就同意去重庆。

远走他方

就在父母带着全家离开北京,登上由武汉去重庆的轮船时, 中央文化部发下通知:“此二人一定要留在北京”,并通知重庆方面,“如果这两个人到了重庆,叫他们立刻返回北京”。据说,当时重庆方面非常着急,打电话给马惠文先生询问情况。马惠文先生回答说:“放心好了,他们已经出发了。”

父母亲到了重庆以后,重庆没有把文化部的决定通知我父母亲。直到一九五七年我父亲到北京开会时,才知道有这么一个通知。

但是不久,事情出现变化。西南人民艺术剧院迁到成都,成为四川省级的文艺团。留在重庆的歌舞剧团与从江南来的歌舞队合并,成为重庆市歌舞剧团。父母亲就被留在重庆市歌舞剧团。

而马惠文先生结束了中央音乐学院的进修以后,被调到四川省音乐学院工作。马惠文先生多次想调父母去四川省音乐院,但是重庆都不肯放人。父母亲从此就留在了重庆。

父母亲一心想着能找一个可以不受阻碍地施展自己音乐所长的地方。就选择了从中央下重庆。他们当时不知道,也不懂,这个变迁对他们来说,有多大影响。当时的重庆市只是四川省下面的一个市。重庆市歌舞剧团不属于省级单位,只是市级单位。父母亲所属的单位是降了三级。从此父母也就只能在重庆范围演出。

虽然在出国前,父亲已经有教授职称。但现在,他们的职称只能是“市级演出单位的声乐指导”。父母亲如果留在北京,他们所在的舞台就是中央级的单位,能实现的梦想自然会更大。

祸福相依?

到了重庆以后,父母亲一心扑在工作中。他们在重庆多次举办的独唱重唱演唱会广受欢迎,常常是一票难求。他们从不计较演出地点,即使去到较偏远地区,只用一把手风琴伴奏,也举办音乐会。在重庆市歌舞剧团期间,他们也演出过歌剧“草原之歌”。父亲还排练出俄国歌剧“奥尼金”片段,以及参加其他新创作歌剧的演出。

父母亲演出歌剧“草原之歌”

父亲排练并演出俄国歌剧“奥尼金”选段

父亲演出歌剧“洪湖赤卫队”

父亲演出歌剧“十二个老矿工”

父母从中央调到地方,工资待遇自然较高。每逢到了提职加薪的时候,领导总是对他们说,你们的薪金已经够高了,就把机会让给别人吧。当然,可能还有个原因是,肃反运动给父亲的结论“一般历史问题”一辈子都影响着他们。使他们不大可能升到高级干部的级别。但是,父母亲从来没有计较待遇。只要让他们有机会在艺术上发挥,他们就满足了。

文化革命初期,开始破四旧运动。父母亲担心,从巴黎带回的两大箱精装歌剧总谱和乐谱会带来麻烦,就提出,把这些谱都捐给重庆市歌舞剧团。但是重庆市歌舞剧团不愿收。最后这些谱都被当作废纸,称斤卖掉了。每当提起这事,父母亲都觉得十分可惜。

随着文化革命的深入,父母亲毫无意外地被定为“资产阶级反动学术权威”,被抄家,隔离,批斗。幸好,父亲没有被当作“历史反革命”。但是对父母亲历史的调查并没有停止。

后来,父母亲听说北京文化界批斗会的残酷情况以后,感叹地说,幸好离开了中央音乐学院,也没有回去北京。要不然,在文化革命中会被整死也说不定。父母认为,这似乎是因祸得福吧。

深巷美酒

母亲的声乐功底非常扎实。她的声音干净而宏亮并且控制自如。母亲的个子并不高大,但她的声音极具穿透力,传得很远。

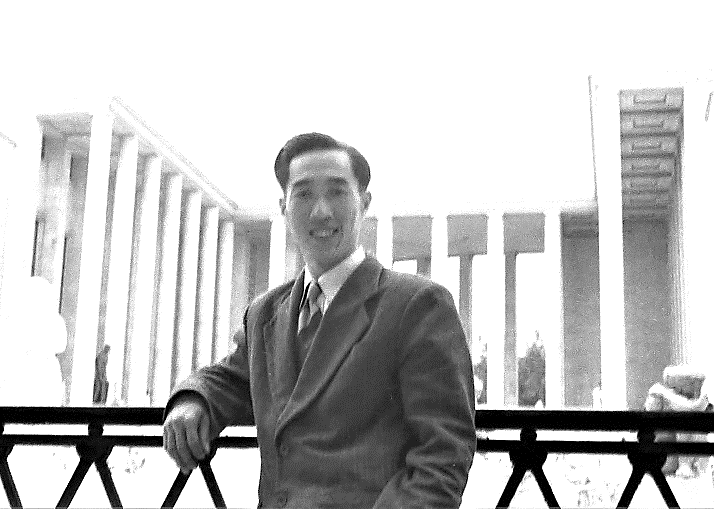

而父亲的演唱特点是在艺术表现方面。在他的发声功底支持下,能够自由的运用表现技巧。在巴黎学的歌剧导演知识,更使父亲的表演技巧达到自由的境界。

有一次父亲在台上唱一首歌时,只是用脚在地上蹭了两下,就博得了满堂彩。所以只有在现场聼父亲的演唱,才更能体会到他的演唱表现力。

父亲曾经自信地说:“歌唱艺术的表达不只是我唱,让听众听,而是我要听众跟着我表达的感情走,我要听众哭,听众就会哭,我要听众笑,听众就会笑,要用艺术感染力随心所欲地带领观众,让观众跟着我的表演走。”

父亲确实可以用情感的表达抓住人心。他的演唱,会使人哭,会使人笑。

重庆的听众都知道,父亲有两个保留曲目,称为:一哭,一笑。“哭”,是歌剧白毛女唱段“廊檐下红灯”;“笑”是俄国作曲家穆索尔斯基的“跳蚤之歌”。

当年有一位中央乐团一线歌唱家在重庆演唱“廊檐下红灯”。重庆市长任白戈听了以后说:“还没得我们重庆的唱得好。”任白戈说的“我们重庆的”就是指的我父亲。

后来,日本松山芭蕾舞团到重庆演出。父亲在招待会上也唱了“廊檐下红灯”。松山芭蕾舞团的团长清水正夫先生听了以后,感动地说:“这就是我要找的感觉”!

曾经有位苏联专家到重庆市歌舞剧团教学,父亲也去听他讲学。课堂上专家要求一个学生唱Piano(轻一点),当时在场的翻译不懂声乐, 就把piano这个词翻译成了钢琴。说,专家要让学生唱得像钢琴一样。我父亲就纠正说,“是让你唱轻一点”。那位苏联专家知道了以后非常高兴。在跟我父亲用法语交谈了几句后,就请我父亲当他的翻译。父母的音乐造诣,是不会被掩盖的。懂的人一听就知道。

还有一位著名苏联雕塑家,到重庆后想创造一个头像雕塑。他在听了父亲的演唱以后非常激动,请我父亲作为他的模特儿,塑造了一个中国艺术家的头像。据说这个作品在苏联得了奖。

父亲曾经在师范学校讲歌唱艺术表演讲座。不仅师范学校的声乐系的老师、学生;甚至其他系的学生,还有校园的工友、厨师都来听他的表演讲座。从此,父亲表演讲座极受欢迎的消息就传开了。

我在小学五年级时,班上的老师通过我,请父亲为班上的小同学们讲歌唱讲座。父亲毫不推托。那一天,除了班上的同学,连学校的校长等等都来听父亲的讲座。

在讲座上,父亲先用充满感情的声音,为同学们描述了歌曲的意境、环境。随着描述,父亲用圆润浑厚的男低音唱起了“码头工人歌”。同学们顿时感受到工人们竭尽全力的搬运,和对未来充满渴望的心情。接着,父亲又讲了白毛女的故事。随着悲痛的描述,唱起了歌剧白毛女中,白毛女的父亲杨白劳为还债,把亲生女儿卖出后的悲惨的心声。同学们都为之流泪。最后,父亲又为大家讲了一个跳蚤的故事。孩子们在幽默的俄罗斯的“跳蚤之歌”的歌声中,发出情不自禁的笑声……

1980年,父亲还参加了峨眉电影制片厂电影“山城雪”的拍摄,客串饰演冯树龄这个脚色。

1980年,父亲还参加了峨眉电影制片厂电影“山城雪”的拍摄,客串饰演冯树龄这个脚色。

困龙滩 平阳地

文化界的争名夺利是很现实的。父母亲虽然在音乐方面很有造诣,不过在名利场的争斗上,就毫无能力。他们不懂狡诈,不会算计,从来没有把他们在巴黎留学时所得的荣誉到处宣扬。父母心中只想着凭自己的实力为国家干一番事业。但是他们却被文艺圈里因争名夺利而带来的打压干扰,无法实现梦想。

有一位民歌手经过母亲的长期教导,声音通顺了,她的演唱成了舞台上最受观众欢迎的节目。过了一段时间,有位有权之人就鼓动这位民歌手到自己的名下,不再跟母亲学习。母亲为此流着泪说,那人会毁掉这位民歌手的。母亲的教学成果就这样被硬夺走了。

父亲也同样遇到这种令他心疼的事情。一位男高音经过父亲的教导,声音完全放出来了,结果也是被有权之人夺走毁掉了。

为了抢夺父母的学生,有人甚至放出谣言说,父母亲是中央音乐学院不要的,丢给重庆的。

父亲曾被安排到西南师范学院教学。分给他的学生很多都是其他老师不想教的。有一位老师无法教的“调皮”学生转给父亲以后。父亲发现,这位学生是男低音,但是老师把他当作男高音教。老师要求他唱的高音,他根本做不到,拉长了脖子也唱不上去。所以这位学生产生反抗心理,不配合老师。他转到父亲那里时,连一首简单的歌也唱不完整。父亲很快就让这位学生的声音改变,并且重拾学习的信心。

父亲没有教师的架子,和学生打成一片。他为学生开大课讲表现,早上还亲自带领同学们一起跑步练呼吸。这就使其他班级的学生也羡慕不已,希望他们的老师也这样教。有一些老师不愿意了,到校长处告我父亲的状,结果父亲还是回到了歌舞剧团。

文化革命结束以后,父母仍然希望可以在艺术上做贡献。他们继续教学,演唱。母亲上台演出时,歌舞团的演员也都去听。一些年轻的演员第一次听到母亲可以不用麦克风,就把声音送到剧场的最后一排。他们都非常惊叹。

虽然对父母历史问题的调查,没有找到任何问题,但是并不表示从此一笔勾销。有一次父亲病了,一位领导打电话要我父亲演出,父亲回答说:“我生病了,暂时不能唱。”那位领导在电话里不高兴地说:“怎么?才把你解放了,尾巴就翘起来了?!”父亲当时就气得发抖。

1969年,我和哥哥都和同学一起,去到四川涪陵山区插队落户。

1970年秋天,我和与我同住的唐贵方同学一起,在生产大队排练演出过几段样版戏,演得不错。后来区政府要组织一个宣传队。大家都以为我肯定会在其中。结果通知的人中没有我。唐贵方就去问。区政府回答说,因为我爸爸妈妈是专政对象,我才知道,有关调查父母的文件也来到区政府,就是说,我也成为监视对象。唐贵方拼命为我说好话,最后区政府才同意我参加。

同时,歌舞剧团的调查人员还到了我哥哥所在的公社去调查。也给哥哥带来很坏影响。

后来,上山下乡的知识青年可以通过生产队推荐,回城市工作。但是我和哥哥要靠生产队推荐回城工作,机会几乎渺茫。

父母亲为我们能回城市着急,却无能为力。幸好,政府实行”顶替政策”,父母退休,就可以让子女顶替父母在城里的工作名额。

1971年底,母亲到了退休年龄,就抓紧这个机会马上退休,让哥哥回城市工作。父亲即使没有到退休年龄,也办理因病退休,我因此也可以回城市工作。

父母退休以后,继续用自己的一技之长,贡献社会。他们总是有求必应地辅导专业的音乐工作者,和业余文艺人士。

1977年九月,退休后的父母亲曾担任重庆市总工会举办的,“红岩村”组曲演唱会的合唱团训练。母亲训练女声,父亲训练男声。有五位男高音在父亲的指导下,一个星期内就可以如地唱到HC!而整个业余合唱团经过一个月的训练也达到了专业的水平。

后来,父母曾经向有关部门提出建议,不要报酬,为专业团体培养人才。承诺两年后训练出高水平的歌唱演员。但是没有得到答覆。

我回到城市工作以后,我下乡所在的生产队就只剩唐贵方同学一人。母亲说,应该帮帮唐贵方,让他有一技之长可以回到城里工作。于是父母亲就从零开始,让唐贵方唱歌入门。父母亲就是这样,只要是愿意学的,他们就愿意教。

父母亲常遗憾地说,如果他们在国外先做出些成绩(他们也的确有这样的能力),不急着回国,他们的结局可能就不是这样。

丝尽化蝶

1979年,母亲去香港探亲后,留在香港。并且希望全家可以到香港团聚。

1981年八月,我和姐姐都到了香港。父亲与哥哥还在等待赴港申请的批准。

在母亲留港期间,父亲先后在云南国防文工团,铁二局文工团,湖南省歌舞团等处教学。并努力地把自己多年的艺术经验写下来。

1981年,父亲完成了他的手稿,共17章,有五百页左右,约15万字。并且请湖南省歌舞团的学生李平等人抄写手稿,分章装订。

1981年10月22日晚,父亲坐在钢琴前给湖南省歌舞团的学生上课。他突然低下头,倒在琴上,不醒人事。大家立刻把父亲送到医院。到医院时他已经没有生命体徵了。医院确诊为脑出血。父亲就这样离开了我们。时间是晚6点55分,享年64岁。

父亲突然去世。我和姐姐在香港还没有住满一年,不能离港。我们想让母亲去湖南奔丧。但是因为我和姐姐刚刚才到香港,一切都不稳定。如果母亲一走,我们会连房租也交不起。母亲只有忍痛不去湖南。

母亲把自己关在她的房间里。我和姐姐知道她在哭。姐姐和我也泪流满面…..

我所在的工厂工人知道了,大家都来安慰我,我心里才好受一点 ……

父亲和母亲一起奋斗几十年。他们一起开音乐会,一起到巴黎学习,一起进中央音乐学院,因为不愿分开,一起到重庆,一起退休,经过无数的风风雨雨,他们都在一起。但是最后,他们还是分开了……。他们分开两地,见不到最后一面……

1981年八月份我去香港前,先去了湖南看望父亲,在长沙住了两天。然后父亲陪我到广州。因为他没有去深圳的通行证,我们只能在广州火车站分手。我告诉父亲,一定要来香港,我们在香港等他。随着火车开动,我突然有一种感觉,这是我最后一次见到父亲了。这种感觉使我感到恐惶。我想再看看父亲,可是火车已经走远,见不到他了……

多年后,母亲还在说,要是父亲也到香港就好了。父亲喜欢与人打交道,会对我们有很大帮助。

父亲去世以后,湖南省歌舞团为父亲举办了丧礼。

回到重庆以后,重庆市歌舞团也为父亲举办了丧礼。

父亲的手稿1983年曾经交到四川一个出版社,希望能出版,但是没有被接纳。

哥哥到港后,先移民去了加拿大。姐姐和母亲随后也移民到加拿大。

后来,母亲住进多伦多的华人安老院,颐康中心。在那里,母亲仍然是歌声不断。安老院的工作人员都知道,他们那里有一位爱唱歌的老人家。

颐康中心为母亲庆祝90大寿

2013年 8月 02日下午四点,母亲在颐康中心弥留之际,姐姐,哥哥嫂嫂都在她身边。母亲在姐姐和哥哥嫂嫂的歌声中离开了我们。享年96岁。

父亲和母亲热爱艺术,满怀热情地留学,并且回国。希望用自己所学报效国家。但是他们不知道人心的险恶与文化界争斗的残酷,更加不会随机应变,见风使舵。父母亲单纯地认为,只要有一身好本事,就一定可以为国家训练出音乐人才。

虽然他们一步步走得很不顺利。但是他们对艺术的执着和热情从来没有减退。他们的奋斗精神让我们无法忘怀。

他们的一生就像湖南省歌舞团给父亲的挽联:

坎坷一生为艺术,辛劳数载培桃李。

献上这篇文章,作为我们子女对他们的怀念

轻松加拿大网站文章连续朗读功能:所见既所闻--可以在通勤(开车、公交)、做家务(做饭、清洁)、锻炼身体等场景下,连续收听多篇相关文章(如社区新闻、加国新闻、北美新闻、政策更新、深度新闻报道)。无需中断当前活动去手动切换文章,最大化利用碎片时间,高效获取信息,真正实现“一心多用”。

-2.jpg)