“他们贪污了很多钱,都带不出来” ——1950年代的「香港难民」

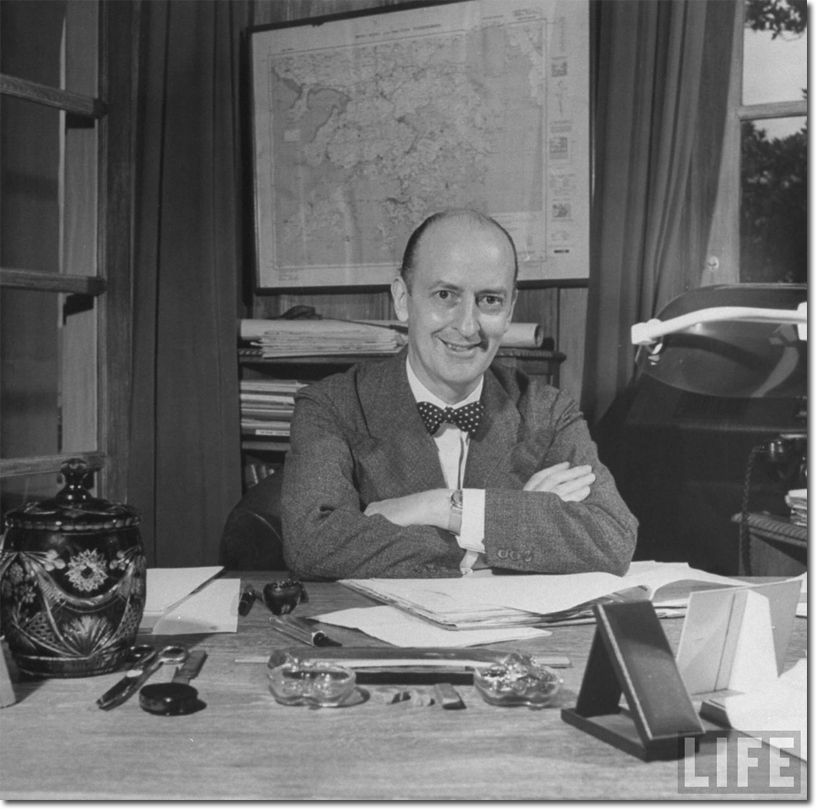

林达敏

开罗会议时,蒋介石向邱吉尔提出收回香港。邱吉尔一口拒绝,说道「香港属于大英帝国,由大英帝国收回。」1949年末,中共的东江纵队(等于国民党一个军)司令曾生提出“饮马深圳河”,英国也准备打一场毫无把握的香港保卫战。曾生是香港九龙荔枝角九华径人,出身是洋轮上的侍者。因活动「香港海员工会」支持共产党有功。毛泽东、周恩来采用了廖承志的建议,「灵活处理,充分利用,暂不收回。」廖认为美国必定封锁中国沿海,如不收回香港,可在美国的封锁留一缺口。

以前中国人可以自由出入香港,但中华人民共和国成立后,英国政府要封关。港督葛量洪(Alexander Grantham)押后一年,使一百万人能够进入香港,1946年,这个不到400平方英里的英国殖民地的人口为60万,中国人可以不受限制地入境。自 1948年开始,中国难民涌入香港。1950年,英国政府关闭了边界,送回任何在边境被捕的人。但已经进到城里的人可以留下来。自1950年边境关闭,每年有10万非法移民进入香港。到1958年,香港人口在十年间增长了五倍,达到250万。其中包括配偶和小孩有八十万是因政治原因,国际上叫他们做「香港难民」(Hong Kong Refugees)。

每年的6月20日是联合国世界难民日

葛量洪的父亲在天津做律师。他本人少时曾在广州学广东话不成,后来到北京学国语成了。但他从来不讲。香港人不知道他会讲国语。葛氏是皇家军事学院(Royal Military Academy, Sandhurst)毕业,再在剑桥取得硕士和律师执照。他曾任香港布政司,即香港政府秘书。香港没有人才。英国海军陆战队1840年登陆时,港岛只有二千人,都是渔民,没有受过教育的士绅阶级。以后来香港的人,多是广东和福建农村贫穷人家的子弟。等到十岁才开学,读到小学五年级,有了基本阅读及书写的能力,就辍学到香港的商店做学徒。到了三十岁,就回乡娶亲,配偶通常只读过二、三年小学,有些甚至没有进过学校。葛氏认为这批逃到香港的人,是中国的精英,从商的带资金;当官的有学识,男的通常有大学毕业,女的有高中毕业。如果吸收这批人,若干年后,香港必定起飞。正如他所料,这批人进入香港之后25年,即1975年后,香港成为世界经济及文化名城。葛量洪有历史观,能从长远看问题。

关于「香港难民」的报道,少之又少。反观俄国革命的难民,有大量关于他们的报道、小说、电影、纪录片,还有连续三代的纵向研究(longitudinal study)。国民党、共产党、英国、美国,都不愿谈论「香港难民」。香港当地人看不起这批人。75年过去了,到了今天,如果一个人敢在香港人面前说自己是这批人的后代,那人马上就把脸转过去,说一些侮辱的话。他会与你疏远,不跟你来往。以后在公共场合见面,他会当众侮辱你。香港人不承认曾经出现过这批人,也不承认这批人对香港的贡献。「香港难民」逃到香港后,「处长贱如狗,将军随街走」,都不提以前做过什么。人家耻笑他,也都不作声,造成香港人对他们的态度,75年不变。「香港难民」是历史和社会遗忘的一羣。

香港总督葛量洪(Alexander Grantham)

那时香港私立小学、中学、专上学院的教师,报纸、出版社的编辑,电影公司的编剧和宣传,都由「香港难民」担任。有些第二代,成为电影明星,如关山、林黛、李湄等。今天香港是世界上第二出品电影最多的地方。第一是印度,第三才是荷里活。如果没有香港难民,就没有今天在世界上有着崇高地位的香港电影。「香港难民」,为香港带来文化。他们办了「友联出版社」,出版了「儿童乐园」,是高水准的儿童读物。胡菊人办了「中国学生周报」,很多中学生在那儿投稿,后来成了作家。上世纪五十年代香港的作家,如任不名(南宫博)、徐訏、杰克、熊十乙,都是从大陆逃出来的人。还有国学南下,饶宗颐、钱穆最有名。

香港曾经是中国舆世界其他地区之间的转口港。随着舆中国的贸易停滞不前,香港出现大量的失业情况。据估计,本地人失业率达到8%,而离开中国大陆的人失业率达到40%。除了用于建筑的麻石外,香港不生产任何东西,唯一能自给自足的食物是鱼。那些年,香港到处都有人住在街上、楼梯上、屋顶上和山坡上。他们用木板、铁皮、沥青纸建造“木屋”。难民通常没有电、水厕设施或干净的水。令人惊讶的是,舆其他难民相比,「香港难民」获得的援助如此之少。

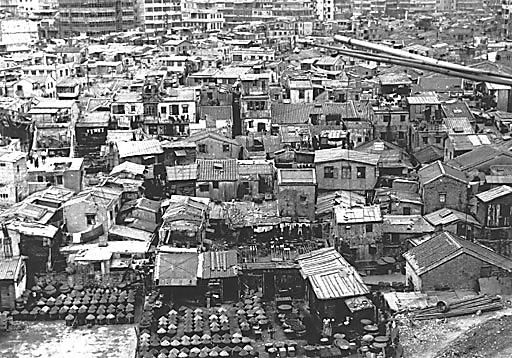

1950年代的九龙寨城

1951 年初,台湾驻意大利大使施肇基首先向联合国秘书长赖依(Trygve Lie)提出香港难民问题。难民事务高级专员本人认为,考虑到涉及的范围,他希望能通过对法规进行解释而将此群体纳入他的管辖范围。经过大会的讨论,国际法院前书记长汉布罗博士(Dr. Edward Hambro)被任命为调查团的负责人。他于1954年4月开始工作,同年11月提交了一份调查报告。报告认为,许多中国人之所以会离开大陆,是因为他们觉得香港有更好的发展机会。他们可以回到中国而不必担心受到迫害。从严格意义上讲,他们不是政治难民。根据抽样统计,因政治或宗教原因害怕受到迫害而离开中国的人数达 38.5万人,他们的子女有47.3万人。也就是说,在抵达香港的大陆人当中,真正意羲上的难民只有80万人。

难民是指因政治、宗教或见解等原因,害怕受到迫害而离开自己的国家,不受到本国保护的人。当时的联合国承认中华民国是全中国的政府,政府所在地在台北,所有香港难民也是如此认为。台湾政府声称香港难民受到其保护。因此,从技术上讲,香港难民是台湾的海外公民。根据法律定羲,他们不是难民。如果共产党统治整个中国,那就没有问题了。但他们实质上是难民。汉布罗报告承认,出于人道主羲原因,不应仅仅因为技术问题而拒绝向他们提供援助。他提出了三种方案:遣返、移民和当地融合。

Source:City of Darkness Revisited

香港徙置区

Source:fotop

遣返是不可能的。引用一位台湾驻联合国代表的话,就像是“把他们送给刽子手”。移民很困难。东南亚大多数国家在经济上能够接受更多的中国移民,但他们并不愿意。澳大利亚、美国和加拿大正在接受移民,但他们不愿意接收大量的中国人。曾在美国留过学,获得硕士学位的,能以难民资格赴美。那些在加拿大有直系亲属的人,能以家庭团聚移民,但因为排华法到 1947 年才取消,这里居住的华人很少,能来加拿大的中国难民寥寥无几。巴西虽然欢迎带着财富离开中国的人到当地投资,但那些人是极少数的例外。香港的大多数难民都是赤贫的。最后一个选择是融入当地。为此,汉布罗博士建议设立一个 1000万美元的基金,用于难民的技能培训。

联合国难民基金执行委员会成立于1955年3月,取代了原“谘询委员会”,于1955年5月9日至5月14 日举行了第一届会议,研究了汉布罗报告。法律的观点,而不是人道主羲的观点,主导了讨论。委员会一致通过了一项由哥伦比亚、土耳其、伊朗和美国共同发起的决议,呼吁难民事务高级专员利用其职位呼吁世界各国接受香港难民。这就相当于他们承认自己无动于衷,金盆洗手。他们甚至建议不发表会议报告。汉布罗博士随后凭藉他在国际法庭的职位发表了该报告。这在当时的香港难民中引起一片哗然。世界联合国协会联合会和香港联合国协会都呼吁联合国关注该报告。

1959年是世界难民年。难民事务高级专员徵集捐款,得以向香港捐赠 400万美元,但因英国政府不得罪大陆的政策,这笔款项无法直接用于帮助难民。英国承认北京政府是管理全中国的政府。虽然中国难民获准留在香港,但没有准许他们成为英国公民。因此,根据英国法律,他们是难民,但英国政府不愿意帮助他们。香港官员被问及关于中国难民的问题时,他们的标准答案是“我们不欠这些人什么。”然而,香港政府确实意识到挤迫、失业和贫困已经使社会达到崩溃的边缘。他们应该要处理这些问题,使难民和非难民都能受益。为此,高级专员捐赠的400万美元在此政策下被用于建造“徙置大厦”,即分为家庭小隔间的七层楼房,设有公用厕所和供水设施。每个家庭都可以要求供电。“木屋区”被清除,难民被重新安置在这些“大厦”中。

有人认为,国民党官员离开大陆时带着大量财富。香港人说“他们贪污了很多钱,都带不出来”。这是不真实的。尽管有贪污,但一般的难民都是人穷裤破。做官的人可以得到温饱,生活比普通老百姓好,但并不富裕。他们的收入,地位,名誉,都来自他们的职位,职位一没有,就什么都没有了。我的父母都是广东省高级官员。乡下的农民传言,我们家中有几箱金子。当共产党来抄家时,只能找到最基本的家庭用品。如果有人能找到这「林氏宝藏」,我愿无条件全数奉送。我父母半生为官,所有的积蓄,只够他们和另一个人合伙,在香港臭名昭着的「九龙寨城」买一栋砖房。这是很多香港难民落脚的地方,到了生活安定才搬走。我仍然记得看到在中国的欧洲难民经过香港前往加拿大和美国。他们是战前从沙皇俄国或德国来到中国的难民。联合国一直设法将他们从中国带去其他地方。在香港等候时,他们被安排住在小旅馆里。与我们这群几乎每天都挨饿的人相比,他们穿得暖、吃得饱。我们看他们就像生活在天堂里。

1950年代的罗湖桥

Source:Gwulo

当我的家人来到香港时,我才五岁。我们住在九龙寨城。该城由清政府建造,用以监视对岸的英军。英国占领九龙时,条约规定“寨城”仍处于中国主权之下。1911年中国赶走了小皇帝,中国政府不再关注这座英国殖民地内的小城,英国也无法在那里施行统治。香港人称该处为「三不管地带」:国民党不管、共产党不管、英国不管。它恶化为木屋区和流氓的避风港,黄赌毒都是公开的。香港政府在“寨城”周围修筑马路,警车24小时巡逻。那时,美国政府用剩余的农产品救济落后国家。我还记得每两周,满载救济品的卡车会停在马路上。住在该地区的人可以申请一张卡,从车上领取奶粉、奶酪、液体牛油、油、面粉以及玉米粉。我们日常吃的是碎米、猪皮、小鱼和芽菜。我们从卡车上得到的食物决定了我和弟弟能否健康成长。我一直未能找出是谁组织了这样的食物分发。

只有在香港出生的孩子,才能上公立学校。我的父母负担不起送我们去私立学校的费用。私立的学校,收费高但水准低。幸运的是,基督教和天主教会开办许多贫民小学。我弟弟和我首先就读于基督教伯特利小学,每月学费为港币5元(约加币1元)。学校的设施可比得起北美的任何小学。此外,学生还会定期收到美国家庭捐赠的食物、衣服和家庭用品。后来我们转到了天主教的庇护十二世小学。学费甚至更便宜——每月加币5角。除了提供食物和衣服,还每天供应牛奶和面包。

基督教和天主教办有许多优秀的中学,但必须通过非常严格的入学考试才能被录取。我参加了喇沙书院的入学考试,20个申请人中只录取两人。一旦被录取,只要你的成绩够好,就可以申请减免学费,我和弟弟连续六年都免学费。因此,我们能够学会英语。正是通过基督教和天主教,我和我的弟弟以及许多儿时朋友才能改变我们的命运。

许多人认为,国际援助只是养活落后国家懒惰、无知的农民让他们生孩子。以我的亲身体会,这根本不是真的。我得到的援助总计不超过几千加币,大概在每月10加币左右。然而,在1950年代的香港,它决定了一个儿童是早逝、文盲还是健康和受到教育。我的许多朋友都是难民的孩子,他们现在都是成功的专业人士。他们之所以成功,是因为最关键的时候,就是他们成长时,他们的父母绝望时,有人关心。国际援助不是养懒人。是否应该停止国际援助一直存在争议,许多国家类似的机构都在政府的严密审查之下。我曾接受了十年的食物和教育援助,因此脱贫。我相信国际援助确实有效并且应该继续下去。

轻松加拿大网站文章连续朗读功能:所见既所闻--可以在通勤(开车、公交)、做家务(做饭、清洁)、锻炼身体等场景下,连续收听多篇相关文章(如社区新闻、加国新闻、北美新闻、政策更新、深度新闻报道)。无需中断当前活动去手动切换文章,最大化利用碎片时间,高效获取信息,真正实现“一心多用”。

-2.jpg)